Face aux innovations médicales, le plus grand défi n’est pas la technologie, mais de savoir comment y accéder et l’utiliser à votre avantage au sein du système de santé canadien.

- Évaluez la pertinence d’un traitement novateur comme la chirurgie robotisée pour votre situation.

- Optimisez vos consultations en télémédecine pour en faire un outil efficace de suivi.

- Sachez reconnaître les signaux d’alarme d’une fausse thérapie miracle pour protéger votre santé.

Recommandation : Utilisez ce guide comme une boussole stratégique pour transformer l’information en pouvoir d’action et devenir un partenaire éclairé de votre équipe de soins.

Recevoir un diagnostic pour une maladie sérieuse ou vivre avec une condition chronique est une épreuve qui plonge souvent dans un océan d’incertitudes. Dans ce tourbillon, on entend parler de progrès fulgurants : chirurgie robotisée, immunothérapie, thérapies géniques… Ces termes, bien que porteurs d’espoir, peuvent aussi paraître lointains, complexes, et ajouter à la confusion. La première réaction est souvent de chercher des informations, mais on se retrouve vite submergé par un jargon technique et des promesses qui semblent parfois trop belles pour être vraies.

Le réflexe commun est de se fier uniquement aux informations descendantes, en espérant que la meilleure option nous sera présentée. On lit des articles listant les technologies de pointe, mais sans jamais expliquer concrètement ce que cela implique pour soi, ici, au Canada. On nous conseille d’être « proactifs », mais sans nous donner les clés pour poser les bonnes questions ou évaluer les réponses. Mais si la véritable innovation n’était pas seulement dans la machine ou la molécule, mais dans votre capacité à naviguer le système de santé pour y accéder de manière éclairée ?

Cet article n’est pas un simple catalogue des dernières merveilles technologiques. Il a été conçu comme une véritable boussole stratégique. Son but est de vous redonner du pouvoir, de faire de vous un « patient-architecte », capable non seulement de comprendre les options qui s’offrent à vous, mais aussi d’initier le dialogue avec votre équipe soignante pour construire le parcours de soins le plus adapté. Nous allons démystifier ces innovations, vous montrer comment y accéder, comment évaluer leur pertinence et comment éviter les pièges, le tout dans le contexte spécifique du système de santé canadien.

Pour vous accompagner dans cette démarche, nous avons structuré ce guide en plusieurs étapes clés. Vous découvrirez comment évaluer les technologies de pointe, optimiser vos interactions avec les professionnels de la santé, comprendre le parcours d’un traitement et, enfin, devenir le véritable pilote de votre bien-être.

Sommaire : Les innovations médicales qui changent la vie des patients canadiens

- Chirurgie robotisée : est-ce vraiment mieux et pour qui ?

- Le guide pour réussir sa consultation en télémédecine (et éviter de perdre son temps)

- Douleur chronique : les solutions innovantes qui vont au-delà des médicaments

- Les essais cliniques : comment ça marche et est-ce une option pour moi ?

- Le piège des « thérapies miracles » : 5 signes pour reconnaître une arnaque médicale

- Comment notre propre corps apprend à combattre le cancer : la révolution de l’immunothérapie

- Du laboratoire à la pharmacie : l’incroyable odyssée d’un nouveau médicament

- Devenir l’architecte de sa santé : le guide de la prévention active

Chirurgie robotisée : est-ce vraiment mieux et pour qui ?

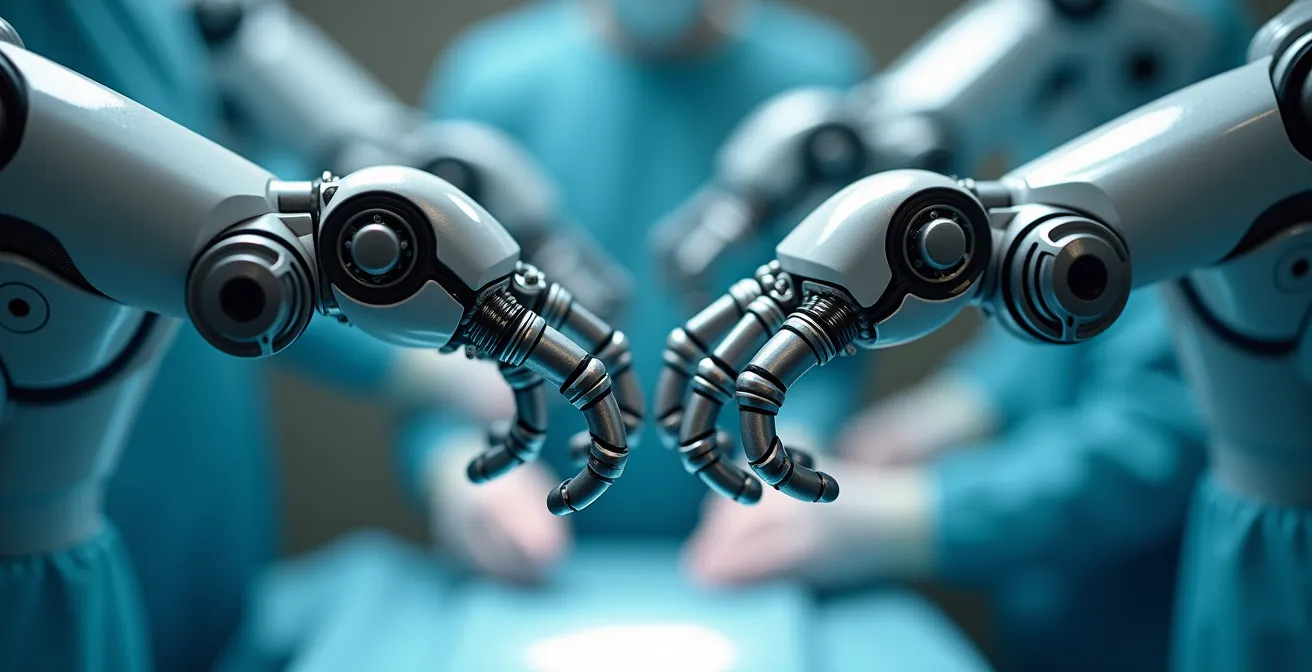

L’image d’un robot opérant un patient semble tout droit sortie de la science-fiction. Pourtant, la chirurgie assistée par robot, notamment avec des systèmes comme le Da Vinci, est une réalité bien implantée dans de nombreux hôpitaux canadiens. L’idée n’est pas de remplacer le chirurgien, mais de décupler ses capacités. Le robot agit comme une extension de ses mains, offrant une vision 3D magnifiée, une filtration des tremblements et une dextérité inégalée pour des gestes d’une précision millimétrique, inatteignables à main nue.

Les avantages pour le patient sont souvent significatifs : des incisions plus petites, moins de saignements, une douleur post-opératoire réduite et, par conséquent, un temps de récupération plus court. L’expérience du CHUS-Fleurimont, premier hôpital au Canada à utiliser le robot Da Vinci Xi, illustre bien ces bénéfices. Une étude montre que grâce à cette technologie, les patients opérés pour un cancer de la prostate peuvent sortir dès le lendemain, contre deux à trois jours pour une chirurgie traditionnelle. Cette approche est particulièrement indiquée pour des interventions complexes en urologie, gynécologie ou chirurgie thoracique.

Cependant, cette technologie n’est pas une solution universelle. Son indication dépend de la pathologie, de l’anatomie du patient et de l’expertise de l’équipe chirurgicale. L’accès à ces interventions au Canada passe obligatoirement par une référence de votre médecin traitant ou spécialiste vers l’un des centres hospitaliers équipés. La discussion avec votre chirurgien est donc l’étape cruciale pour déterminer si les bénéfices de la robotique l’emportent sur les approches conventionnelles dans votre cas précis. Il est essentiel d’aborder cette conversation non pas en demandant « le robot », mais en demandant « la meilleure approche pour ma situation ».

Le guide pour réussir sa consultation en télémédecine (et éviter de perdre son temps)

La télémédecine est sans doute l’innovation qui a le plus rapidement intégré notre quotidien, transformant radicalement l’accès aux soins. Si elle offre une flexibilité indéniable, une consultation à distance mal préparée peut vite devenir une source de frustration. Pour qu’elle soit aussi efficace qu’une visite en personne, le patient doit en devenir un acteur clé. La clé n’est pas la technologie, mais la préparation et la communication. Il ne s’agit pas d’un simple appel téléphonique, mais d’un acte médical qui demande rigueur et organisation de votre part.

Avant le rendez-vous, listez vos symptômes de façon chronologique, préparez votre liste de médicaments à jour et notez précisément les questions que vous souhaitez poser. Pendant la consultation, soyez dans un endroit calme et bien éclairé. Exprimez-vous clairement, et n’hésitez pas à demander de reformuler si une explication n’est pas limpide. La réussite d’une téléconsultation repose sur un partenariat : le médecin apporte son expertise, et vous apportez des informations claires et un environnement propice à l’échange. Au Canada, l’encadrement de la télémédecine varie d’une province à l’autre, notamment en ce qui concerne les services couverts et les plateformes autorisées.

Le tableau suivant, basé sur les informations de la FMSQ, donne un aperçu de ces différences, soulignant l’importance de se renseigner sur les règles en vigueur dans votre province. Comme le montre une analyse comparative récente des régulations provinciales, connaître ce cadre est essentiel pour une prise en charge adéquate.

| Province | Services couverts | Plateformes autorisées | Restrictions |

|---|---|---|---|

| Québec | Consultations vidéo et téléphone (Lettre d’entente 241 prolongée jusqu’au 31 décembre 2024) | Technologies autorisées par le MSSS uniquement | Facebook, Snapchat, Skype interdits pour consultations médicales |

| Ontario | Téléconsultations OHIP pour médecins avec certificat CPSO actif | Plateformes sécurisées approuvées par le CPSO | Médecin doit détenir licence valide en Ontario |

| Général Canada | Varie selon province – généralement consultations de suivi et renouvellements | Teladoc Health, plateformes hospitalières locales | Médecin doit être licencié dans la province du patient |

Votre plan d’action pour une téléconsultation réussie :

- Vérifiez que votre médecin détient une licence valide dans votre province de résidence.

- Utilisez uniquement les plateformes sécurisées autorisées par votre ordre professionnel provincial.

- Préparez vos documents médicaux et votre liste de médicaments avant la consultation.

- Testez votre connexion internet et votre équipement (caméra, micro) 15 minutes avant le rendez-vous.

- Notez que les prescriptions électroniques peuvent être envoyées directement à votre pharmacie locale et confirmez la procédure avec le médecin.

Douleur chronique : les solutions innovantes qui vont au-delà des médicaments

Vivre avec une douleur chronique, c’est souvent se sentir prisonnier d’un cycle de médicaments aux effets secondaires parfois lourds. Heureusement, l’innovation médicale dans ce domaine explore des voies fascinantes qui vont bien au-delà de la pharmacologie. L’une des approches les plus prometteuses est la gestion corps-esprit, qui utilise la technologie non pas pour traiter le corps comme une machine, mais pour agir sur la perception de la douleur par le cerveau. C’est une révolution conceptuelle : on ne cherche plus seulement à bloquer le signal de la douleur, mais à rééduquer le système nerveux.

La réalité virtuelle (RV) est un exemple spectaculaire de cette approche. En plongeant le patient dans un environnement immersif et apaisant, la RV peut détourner l’attention des signaux de douleur et aider à remodeler les schémas neuronaux associés. Des équipes de recherche canadiennes sont à la pointe de ce domaine. Par exemple, une étude menée par une équipe de recherche de l’Université McGill développe des programmes basés sur la réalité virtuelle pour la prise en charge de la douleur chronique, avec des résultats très encourageants sur la réduction du handicap fonctionnel.

Ces innovations incluent aussi la neurostimulation (stimulation électrique de certains nerfs pour moduler le message de la douleur) ou des applications de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) guidée. L’enjeu pour le patient est de comprendre que ces options existent et d’ouvrir la discussion avec son équipe soignante. Il ne s’agit pas de rejeter les médicaments, mais de construire une stratégie de prise en charge multimodale, où les approches non pharmacologiques viennent compléter, voire réduire, le besoin en traitements traditionnels. Demander « Quelles sont les options non-médicamenteuses pour ma situation ? » est le premier pas vers cette gestion plus globale.

Les essais cliniques : comment ça marche et est-ce une option pour moi ?

L’essai clinique représente la frontière de l’innovation médicale. Participer à un essai, c’est avoir accès à un traitement ou à une approche qui n’est pas encore disponible pour le grand public. Pour un patient dont les options thérapeutiques standards sont épuisées ou limitées, cela peut représenter un espoir tangible. Mais loin de l’image de « cobaye », le participant à un essai clinique au Canada est intégré dans un cadre extrêmement réglementé et sécurisé, dont l’unique but est de faire progresser la science tout en protégeant le patient.

Le processus est rigoureux. Tout commence par la vérification des critères d’inclusion et d’exclusion : chaque étude cible un profil de patient très spécifique. Si vous êtes éligible, l’ensemble du protocole vous est expliqué en détail via un formulaire de « consentement éclairé ». C’est un document crucial que vous devez lire attentivement et discuter avec vos proches et votre médecin. Au Canada, chaque essai est supervisé par un Comité d’éthique de la recherche (CER), un organisme indépendant qui veille au respect de vos droits, de votre sécurité et de votre bien-être tout au long du processus.

Comment savoir si un essai clinique est une option pour vous ? La première étape est d’en parler ouvertement avec votre médecin ou votre oncologue. Ils sont les mieux placés pour évaluer la pertinence d’une telle démarche dans votre parcours. Vous pouvez également consulter vous-même des bases de données officielles, comme la Base de données sur les essais cliniques de Santé Canada, ou les portails des grands centres de recherche canadiens comme le Princess Margaret Cancer Centre à Toronto ou le CHUM à Montréal. Participer à un essai est une décision profondément personnelle, qui demande réflexion, mais qui peut vous donner accès aux soins de demain, aujourd’hui.

Le piège des « thérapies miracles » : 5 signes pour reconnaître une arnaque médicale

Dans un moment de vulnérabilité, l’attrait d’une solution rapide et « miraculeuse » peut être immense. Internet regorge de promesses de guérison pour des maladies graves, souvent en dehors des circuits médicaux traditionnels. Apprendre à naviguer les vraies innovations, c’est aussi et surtout apprendre à détecter les fausses promesses qui peuvent être non seulement inefficaces, mais dangereuses et coûteuses. Votre meilleure arme est la vigilance et un esprit critique aiguisé.

Les arnaques médicales partagent souvent les mêmes caractéristiques. Elles s’appuient sur des témoignages invérifiables, utilisent un langage pseudo-scientifique, dénigrent la médecine conventionnelle et, surtout, promettent une guérison garantie et sans effets secondaires. Voici 5 signaux d’alarme qui doivent immédiatement vous alerter :

- Promesse de guérison garantie : La médecine est une science de probabilités, pas de certitudes. Toute affirmation de « guérison à 100 % » est un mensonge.

- Ingrédient « secret » ou théorie du complot : Si un traitement est si efficace, pourquoi serait-il « caché par les pharmaceutiques » ? La science fonctionne par la validation et le partage.

- Témoignages spectaculaires mais anonymes : Des « cas » de guérison sans dossier médical vérifiable ne sont pas des preuves, mais des anecdotes.

- Demande de paiement élevé et immédiat : Les traitements légitimes au Canada sont majoritairement couverts par les régimes provinciaux ou via des protocoles de recherche encadrés.

- Absence d’autorisation officielle : Un produit de santé légitime au Canada doit avoir un numéro d’identification de médicament (DIN) ou un numéro de produit de santé naturel (NPN).

Même la présence d’un numéro NPN doit être interprétée avec prudence. Comme le souligne Santé Canada, ce numéro n’est pas une garantie d’efficacité. Il atteste principalement qu’une évaluation de la sécurité et de la qualité a été effectuée.

Le numéro NPN ne garantit pas l’efficacité, seulement une évaluation de sécurité de base.

– Santé Canada, Réglementation des Produits de Santé Naturels au Canada

En cas de doute, la règle d’or est simple : parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien ou contactez l’ordre professionnel de votre province. Ne cessez jamais un traitement prescrit sans avis médical pour suivre une thérapie non validée.

Comment notre propre corps apprend à combattre le cancer : la révolution de l’immunothérapie

L’immunothérapie est l’une des plus grandes révolutions en oncologie de ces dernières décennies. Le concept est aussi simple dans son principe qu’il est puissant dans son application : au lieu d’attaquer directement le cancer avec des agents extérieurs (chimiothérapie, radiothérapie), on apprend au propre système immunitaire du patient à reconnaître et à détruire les cellules cancéreuses. C’est une changement de paradigme complet, qui transforme le corps en son propre médicament.

Il existe plusieurs types d’immunothérapies. Les « inhibiteurs de points de contrôle immunitaires » sont des médicaments qui lèvent les freins que les tumeurs utilisent pour se cacher du système immunitaire. Une autre approche encore plus avancée est la thérapie par cellules CAR-T. Elle consiste à prélever les lymphocytes T (des soldats du système immunitaire) du patient, à les modifier génétiquement en laboratoire pour qu’ils puissent « voir » le cancer, puis à les réinjecter. Ces cellules « boostées » deviennent alors de véritables chasseurs de tumeurs.

Ces traitements, autrefois expérimentaux, sont devenus une réalité pour certains types de cancers (mélanome, certains cancers du poumon, lymphomes…). Au Canada, l’accès à ces thérapies de pointe se développe. Selon un rapport du MSSS, les thérapies CAR-T sont maintenant disponibles dans plusieurs centres d’excellence canadiens désignés, avec des mécanismes de référence interprovinciaux pour permettre aux patients de partout au pays d’y accéder. Cependant, ce sont des traitements complexes, coûteux, et qui ne sont pas sans effets secondaires. La décision de recourir à l’immunothérapie est prise par l’équipe d’oncologie après une évaluation approfondie du type de cancer, de son stade et de l’état général du patient.

Du laboratoire à la pharmacie : l’incroyable odyssée d’un nouveau médicament

Lorsqu’une innovation comme l’immunothérapie arrive jusqu’à nous, on oublie souvent le parcours extraordinairement long et complexe qu’elle a dû traverser. Comprendre cette odyssée est essentiel pour le patient, car elle explique les délais, les coûts et les inégalités d’accès qui peuvent parfois sembler frustrants. De la molécule en laboratoire à la prescription en pharmacie, un médicament au Canada doit franchir une série d’obstacles réglementaires et économiques conçus pour garantir sa sécurité, son efficacité et sa pertinence économique.

Le parcours canadien se déroule en quatre grandes étapes séquentielles :

- Homologation par Santé Canada : Après des années de recherche préclinique et d’essais cliniques, le fabricant soumet un dossier colossal à Santé Canada. Si l’agence juge que les bénéfices du médicament l’emportent sur ses risques, elle lui accorde un « Avis de conformité », l’autorisant à être vendu au Canada.

- Évaluation par l’ACMTS : L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé évalue ensuite la valeur thérapeutique du médicament par rapport aux options existantes, ainsi que son rapport coût-efficacité. Elle émet une recommandation (positive ou négative) aux régimes publics d’assurance-médicaments.

- Négociation de prix : Si la recommandation est positive, l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) entre en scène. Elle négocie un prix confidentiel avec le fabricant au nom de toutes les provinces et territoires.

- Décision de remboursement provincial : C’est le « quatrième obstacle ». Chaque province décide individuellement si elle inscrira le médicament sur sa liste de médicaments remboursés, et à quelles conditions. C’est ce qui explique qu’un même médicament puisse être remboursé en Ontario mais pas encore au Québec, par exemple.

Ce processus, bien que long, est un gage de sécurité. Il signifie aussi que lorsqu’un traitement vous est prescrit et remboursé, il a passé avec succès toutes ces étapes de validation. Comprendre cette mécanique permet de mieux appréhender les dynamiques du système de santé et de dialoguer de façon plus informée avec les professionnels qui vous entourent.

À retenir

- Les innovations les plus prometteuses ne sont utiles que si vous savez comment y accéder et les évaluer de manière critique.

- Le système de santé canadien offre de multiples ressources (portails en ligne, associations, essais cliniques), mais il faut apprendre à les mobiliser.

- Devenir un « patient-architecte » signifie passer d’un rôle passif à un partenariat actif avec votre équipe de soins, fondé sur une information de qualité.

Devenir l’architecte de sa santé : le guide de la prévention active

Jusqu’ici, nous avons exploré comment naviguer les innovations une fois la maladie installée. Mais la plus grande innovation de toutes est peut-être celle qui vous permet de ne pas devenir patient, ou de mieux gérer votre condition au quotidien. Devenir l’architecte de sa santé, c’est adopter une posture de prévention active et d’autogestion, en utilisant les outils et les ressources à votre disposition pour être le premier gardien de votre bien-être. C’est le pouvoir d’action ultime.

Cette démarche repose sur deux piliers. Le premier est l’information et le soutien. Au Canada, de nombreuses associations de patients font un travail remarquable pour éduquer, soutenir et accompagner les personnes touchées par une maladie chronique. Des organismes comme la Société canadienne du cancer, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC ou Diabète Canada offrent des programmes, des lignes d’information et des groupes d’entraide qui sont des ressources inestimables. Se connecter à ces réseaux, c’est briser l’isolement et accéder à une expertise vécue par des pairs.

Le second pilier est l’accès à vos propres données de santé. Plusieurs provinces canadiennes ont développé des portails en ligne sécurisés qui vous donnent un accès direct à une partie de votre dossier médical. Ces outils transforment la dynamique des soins : vous pouvez arriver à un rendez-vous en ayant déjà consulté vos derniers résultats de laboratoire, suivre l’évolution de vos indicateurs et devenir un partenaire beaucoup plus éclairé dans la discussion avec votre médecin.

| Province | Nom du portail | Fonctionnalités |

|---|---|---|

| Québec | Carnet Santé Québec | Résultats de laboratoire, imagerie, vaccins, médicaments |

| Alberta | MyHealth Records | Immunisations, résultats lab, visites aux urgences |

| Ontario | MyChart (varie par hôpital) | Rendez-vous, résultats, notes cliniques |

| Colombie-Britannique | Health Gateway | Résultats lab, vaccins, prescriptions, visites médicales |

Reprendre le contrôle de son parcours de santé n’est pas une destination, mais un cheminement. En vous informant auprès de sources fiables, en préparant vos rencontres avec les professionnels de la santé et en utilisant les outils numériques à votre disposition, vous ne subissez plus le système : vous collaborez avec lui. Commencez dès aujourd’hui par vous inscrire au portail de santé de votre province et par explorer les ressources d’une association de patients liée à votre situation.